教会歴史について

教会歴史というと、原始教会からローマ帝国時代における迫害時代、コンスタンチン大帝による公認とその後の国教化、さらに東西分裂を経て、暗黒の中世に至り、ルターが出て宗教改革、プロテスタントの諸教派が生まれ、20世紀に至りペンテコステ・カリスマ運動が生まれ、福音派との対立を経て今日に至る、といったいわゆる「教会歴史」を思いますが、このような人の営みの時系列的歴史はたとえば

Philip Schaff

などにお任せして、私はここで聖書の黙示録に基づいたそれを展開します。

聖書は不思議なことにクリスチャンたち、あるいは教会がどのような展開をするかを、すでにヨハネの幻によって予言的に語っております。黙示録2-4章に啓示されている7つの教会です。この7つの教会は当時の代表的な教会であって、それぞれに私たちの経験する教会問題の要素を有していた教会であり、それに対する御霊の診断と対処が述べられています。 しかしこれらの7つの教会はその当時の断面的なものではなく、それ以後の時系列的な、そして今日的にも適用し得る教会のあり方を述べているのです。

・語る方: 右手に7つの星を持ち、7つの金の燭台の間を歩く方

・賞 賛: 行いと労苦と忍耐、偽使徒を見抜いた、御名のために忍耐した、ニコライ派の行いを憎む

・叱 責: 初めの愛から離れた、

・奨 励: 落ちたところを知り、悔い改め、初めの行いに戻れ、さもないと燭台を取り除く

・約 束: 神のパラダイスのいのちの木の実を食べさせよう

・予言的意味:

この教会は使徒時代以降の教会を指します(1世紀)。当初原始教会の状態は正常であり、"好ましい"ものでしたが、しかし当時すでに問題が生じました。主から誉められる部分もありましたが、 初めの愛から離れた ことを叱責されています。

また当時" ニコライ派 "の行いが入り込んでいました。これは当時の人物の名であるとも言えますが、ギリシャでは" Nikao "と" Loas "の2語から構成され、前者は"征服する・支配する"の意味、後者は"民衆・一般人"の意味です。すなわちここでの"ニコライ派"とは神の前でみな対等な祭司であるべきクリスチャンの間に支配するものと支配されるものの体制を意味します。

神はキリストの体である教会を建て上げるために、使徒、預言者、伝道者、牧者・教える者(牧 師 ・教 師 なる訳は不正確)を立てましたが、それは教団教職制度のことではありません。それはイエスが憎んでいるのです。 その職制というより機能は教会に仕えるためであって、教会を支配するためではありません(⇒ 教会の職制について )。 しばしばいわゆる教職(クラーギー)と信徒(レイマン)の間の葛藤はこれを履き違えることから生じます。この問題は後のカトリック教会において顕在化します。当初は、信徒の交わりだけでした(使徒2:46-47)。

・語る方: 初めであり、終わりである方。死んで、また生きた方。

・賞 賛: 苦しさと貧しさにあって実際は富んでいる。サタンの会衆からののしられている。

・叱 責: なし

・奨 励: 苦しみを恐れるな。

・約 束: 勝利者は第二の死によって損なわれない。

・予言的意味:

この教会はローマ皇帝による 様々な迫害の下にあった苦難の教会 を指します(2-4世紀)。苦しみの教会の姿を描いています。主はこの教会に対しては叱責の言葉をかけていません。 彼らは見かけは苦しさと貧しさのうちにあっても、実際は富んでいると評価されています。 また主はご自身が死んで生き返った者であると啓示され、教会もたとえ死んでも生きるものであると励ましています。 私たちの運命は死であり、しかし 復活する のです。 さらにユダヤ人との関わりからの苦難、悪魔の試みによる10日間の苦しみを経るべき運命にあります。 主はここで苦難を取り去る約束をされたのではなく、死に至るまで忠実であれ、そうすればいのちの冠を与えるとの約束を下さるのです。

・語る方: 鋭い諸刃の剣を持つ方。

・賞 賛: アンティパスの殉教においても信仰を捨てなかった。

・叱 責:サタンの王座 がある。バラムの教え、ニコライ派の教えを奉じる。

・奨 励: 悔い改めよ、さもなければ主自身が口の剣で戦う。

・約 束: 勝利者には隠れたマナと新しい名の記された白い石を与える。

・予言的意味:

この教会は迫害の後、コンスタンチンによって公認され、さらに国教とされた教会、すなわちこの世の政治と"結婚"した教会を指します(4-6世紀)。ローマがキリスト教を国教にしたことは、あたかも信仰が勝利を得たかのようですが、実はこの後のローマカトリックの堕落と退廃は歴史が証明しております。真に再生されていない人々が、単に組織としての教会につらなってしまったのです。教会と言われながらも、そこには"サタンの王座"があると言われています。

たしかにアンティパス("すべてに[パス]対立する[アンティ]"の意)の殉教の際にも信仰を守った者たちもいました。しかしそこには バラムの教え 、 ニコライ派の教え (エペソでの"行い"から"教え"に発展しています)が蔓延していました。イエスはこれと戦うと言われます(2:16)。バラムは異邦の預言者でしたが、バラクがイスラエルを呪って欲しいと頼んだ時、かえって神の霊によって祝福してしまいましたが、すでに報酬を得ていたので、イスラエルの民をモアブの女達に近づけ、みだらなことをさせました。 イスラエルの民は異邦の女と"結婚"したのです (民数記24-25、31章)。

すなわち"ペルガモ"は霊的姦淫を意味します。 ゆえにそこには"サタンの王座"があるのです。主ご自身が彼らと自らの口の剣、すなわち御言葉をもって戦います(エペソ6章)。勝利を得る者は、マナと名の記された白い石を得ますが、マナとはいのちの糧(ヨハネ6:48-51)、白い石はペテロに対する主の約束で分かる通り、教会を建てる素材を意味します。 私たちはいのちによって教会の肢体として建て上げられていくのです (エペソ4章)。

【注意すべき点】

以上

の3つの教会に対する言葉の終わり方に注意してください。みな

「耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。・・・諸約束・・・」

のパタンで終わります。

以上

の3つの教会に対する言葉の終わり方に注意してください。みな

「耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。・・・諸約束・・・」

のパタンで終わります。

しかるに以後の4つの教会には 「・・・諸約束・・・。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい」 で終わります。

また上の3つの教会には 主の再臨 についての言及がありませんが、以後の4つの教会にはそれがあります(ラオデキアでは表面上はありません)。

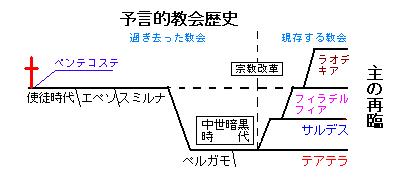

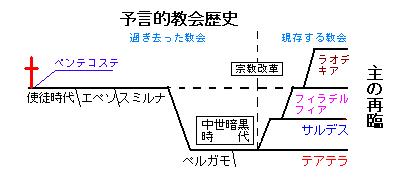

歴史的に見ると、 これらの3つの教会は現存しません (エペソに教会がない、という意味ではありません)。これらは歴史的にすでに過ぎ去っている教会です。しかし これ以後の4つの教会は現存する教会です。 つまり私たちが実際に関わることのできる教会の状態なのです。(図はニーの著書より改変)

・語る方: 燃える炎の目を持ち、足が光り輝く真ちゅうのような、神の子。

・賞 賛: 行い、愛と信仰、奉仕と忍耐、初めの行いにまさる行い

・叱 責: イゼベルをなすがままにさせている。

・奨 励: イエゼベルの教えの深みにはまらない者には重荷を負わせない。持っているものを堅持せよ。

・約 束: 勝利を得る者、わたしのわざを守る者には諸国の民を支配する権威を与える。明けの明星を与える。

・予言的意味:

この教会はこの世のシステムとの結合の後発展した中世までの教会を指します(6世紀-現在)。そこには大げさで煌びやかな祭事が満ち、不品行と偶像に満ちています。たしかに愛と信仰と奉仕にも満ちておりますが、 イゼベル の教えの深みによって人々は偶像礼拝、霊的姦淫に陥っています。

イゼベル は北王国のアハブの妻であり、シドンの異邦の女でした。彼女のそそのかしによってアハブは民を国をあげて異邦の神バアルへと導き、偶像礼拝へともたらしたのです(列王記16章)。罪は女であるエバが蛇によって騙されたことに人類に入りました。イゼベルも女であり、アハブは彼女にそそのかされてイスラエルを偶像礼拝という重大な罪へともたらしました。多くの異郷の神は女であり、日本も天照大神という女の神です(→ 「日の丸・君が代に思う」 )。

しかるにパウロはキリストが教会の頭であるように、男が女の頭であると言っています(1コリント11章)。このトピックを男女同権とかのレベルでとらえないことをお願いしておきます。霊的レベルでの真理を言っています。男は女によってそそのかされる弱さを持っているのです。この霊はエレミヤ7:18では「 天の女王 」と呼ばれています。この霊がこの教会を支配しているのです。 みかけはキリストの教会でもその背後の霊はこのイゼベルの霊なのです。

またキリストと教会の関係は男と女で予表されています。パウロは「あなたがたを一人の男児キリストに嫁がせた」と言っています(2コリ11:2)。 つまりキリストは男、教会は女です。 したがって女のイゼベルが主導権を握ることは、真の男子であるキリストを差し置いて、女の立場である教会が語ること、教会自身が権威を持つことを意味します。テアテラの教えはすべてキリストによるものではなく、教会が自ら語る教えなのです。 しかも悔い改めることのない、深みをもつ教えなのです。そしてそれはしばしば"行い"と連動しています。

・語る方: 神の7つの御霊、7つの星を持つ方。

・賞 賛: 衣を汚さなかった幾人かがいる。彼らは白い衣を着て主とと共に歩く。

・叱 責: 生きているとされているが死んでいる。行いは知られているが、神の前で完全ではない。

・奨 励: どのように受け、また聞いたのか思い起こせ。悔い改めよ、再臨に備えて目を覚ませ。

・約 束: 勝利者には白い衣を与え、いのちの書から名前を消さない。その名を父とみ使いの前で呼ぶ。

・予言的意味:

中世の暗黒時代において、具体的にはローマカトリックに対して、例えばマルティン・ルターが立ち上がり、 「行いによらない、信仰による義認」 の真理を再発見し、信仰復興が叫ばれ、いわゆるプロテスタントの諸教派が次々に生まれ、現在もその継続しています(16世紀-現在)。

それ以後、聖書は万民に開かれて、次から次へとその真理が回復されてきています。彼らは神の残された者(レムナント)として神に用いられました、しかし、その行いは"知られていても神の前で完全ではない"のです。いわゆるプロテスタントの諸教派は聖書から一つの真理を見出すと、一つの教派ができるといった形で、現在はいくつあるのかも分かりません。

主はこの教会にいるレムナントに対して、再臨への備えと共に、勝利を得る者には白い衣の約束、名前のいのちの書への記載、父と天使の前での名前の公開を約束されています。 これは今日プロテスタントにある私たちに対する主の励ましと約束です。

・語る方: 聖なる真実な方、ダビデの鍵を持つ方、開くと開かれ、閉じると誰も開けない方。

・賞 賛: 少しばかりの力があり、わたしの言葉を守り、わたしの名を否まなかった。

・叱 責: なし

・奨 励: 冠を奪われないように持っているものを堅持せよ。

・約 束: サタンの会衆に属する者をその前にひれ伏させる。全世界的試練の時には守る。勝利者を神の聖所の柱にする。その上に神の名、神の都、新エルサレムの名、神の新しい名を記す。

・預言的意味:

いわゆるプロテスタントの諸教派の中からも、その時々に真に "兄弟愛"に満たされた群れ が生まれました。 この教会には主は何等の叱責もされず、むしろ励ましと約束の言葉で満ちています。 先にあったニコライ派の教えとか組織とか権力とかによらない教会の行政、すなわち愛による行政がなされている教会です。

「少しばかりの力があり、わたしのことばを守り、御名を否まなかった」教会です。力は少しばかりであっても、神の言葉を大切にし、御名を否まないこと、これが主によって賞賛されています。サタンの会衆に属する人々からは迫害を受けるのでしょう、しかし、主は彼らを愛していることを宣言して下さいます。

来るべき艱難の時代には主が守り、ついには神の聖所の柱とされ、神の御名と神の都の名を記されるのです。神と人が共に住む、という黙示録の完結へと向う教会です。 今日この教会はどこにあるのでしょうか?私たちに対する主からのチャレンジです。

・語る方: アーメンである方、忠実で、真実な証人、神に造られた者の根源である方。

・賞 賛: なし

・叱 責: 冷たくもなく、熱くもない。なまぬるい。富んでいると称しても実は貧しく、盲目で裸である。

・奨 励: 冷たいか、熱いかであれ。富むために火で精錬された金を買え。恥を隠すための白い衣を買え。目が見えるように目薬を買え。熱心になり、悔い改めよ。

・約 束: わたしの声を聞いて戸を開くならば、中に入って食事を共にする。勝利者をわたしの座に着かせる。

・予言的意味:

救われた当初は初めの愛に満たされて、生き生きと信仰に熱く励むものですが、徐々にその感激も薄れ、生ぬるい状態に陥るのが私たちの常です。聖書の知識は増え、クリスチャンとしての外面を繕うことはでき、奉仕と伝道にもそれなりの行いをすることはできても、内なる感動がないのです。 すると不思議と人々はそれぞれの"習慣"に従うだけの信仰生活とか、それぞれの"意見"を主張するだけの生き方に陥ってしまいます。 これがラオデキヤの教会です。

外側では富んでいるように見えても、内側が貧しいのです。しかも主は"戸の外"におられるのです。 この教会は主を追い出してしまっています。 自分達の習慣や意見で満ち満ちるために、いのちの主であるイエスが追い出されている教会、何と言う光景でしょう。 主はしかし戸を叩いていて下さり、私たちが主を招き入れるならば、主は私たちと共に食事をして下さるのです。 今日私たちもラオデキヤに陥ってはいないでしょうか。主をそっちのけにして習慣とか意見とかに堕してはいないでしょうか。

これらの4つの教会が、現存するどの教会であるかを探ることはナンセンスです。私たち自身が自らに適用して神の御前で吟味すべきことなのです。これらの7つの教会に対する主の裁きと奨励から分かることは、 私たちが何もまして、①兄弟の愛、②主の御名、③主の御言葉、④御霊の声、⑤いのち、を守るべきことが分かります。 その時、諸々の約束が私たちに実現するのです。 それは 主の再臨 の時に明らかになります。これこそ私たちの大いなる希望です!

聖書は不思議なことにクリスチャンたち、あるいは教会がどのような展開をするかを、すでにヨハネの幻によって予言的に語っております。黙示録2-4章に啓示されている7つの教会です。この7つの教会は当時の代表的な教会であって、それぞれに私たちの経験する教会問題の要素を有していた教会であり、それに対する御霊の診断と対処が述べられています。 しかしこれらの7つの教会はその当時の断面的なものではなく、それ以後の時系列的な、そして今日的にも適用し得る教会のあり方を述べているのです。

【注】 なお、この論点について深く学びたい方には、 ウォッチマン・ニー:「教会の正統性」、日本福音書房、および Hal Lindsey, There's A New World Coming , Bantam House, 1975 をお奨めします。

1.エペソにある教会

・語 義: "エペソ"とはギリシャ語で "好ましい・望ましい" の意味。・語る方: 右手に7つの星を持ち、7つの金の燭台の間を歩く方

・賞 賛: 行いと労苦と忍耐、偽使徒を見抜いた、御名のために忍耐した、ニコライ派の行いを憎む

・叱 責: 初めの愛から離れた、

・奨 励: 落ちたところを知り、悔い改め、初めの行いに戻れ、さもないと燭台を取り除く

・約 束: 神のパラダイスのいのちの木の実を食べさせよう

・予言的意味:

この教会は使徒時代以降の教会を指します(1世紀)。当初原始教会の状態は正常であり、"好ましい"ものでしたが、しかし当時すでに問題が生じました。主から誉められる部分もありましたが、 初めの愛から離れた ことを叱責されています。

また当時" ニコライ派 "の行いが入り込んでいました。これは当時の人物の名であるとも言えますが、ギリシャでは" Nikao "と" Loas "の2語から構成され、前者は"征服する・支配する"の意味、後者は"民衆・一般人"の意味です。すなわちここでの"ニコライ派"とは神の前でみな対等な祭司であるべきクリスチャンの間に支配するものと支配されるものの体制を意味します。

神はキリストの体である教会を建て上げるために、使徒、預言者、伝道者、牧者・教える者(牧 師 ・教 師 なる訳は不正確)を立てましたが、それは教団教職制度のことではありません。それはイエスが憎んでいるのです。 その職制というより機能は教会に仕えるためであって、教会を支配するためではありません(⇒ 教会の職制について )。 しばしばいわゆる教職(クラーギー)と信徒(レイマン)の間の葛藤はこれを履き違えることから生じます。この問題は後のカトリック教会において顕在化します。当初は、信徒の交わりだけでした(使徒2:46-47)。

2.スミルナにある教会

・語 義: ギリシャ語の" myrrh "(=没薬)に派生します。没薬は当時麻酔薬として用いられていました。聖書では 苦しみや苦難 を意味します。イエスの誕生の際に博士たちが没薬を捧げています。・語る方: 初めであり、終わりである方。死んで、また生きた方。

・賞 賛: 苦しさと貧しさにあって実際は富んでいる。サタンの会衆からののしられている。

・叱 責: なし

・奨 励: 苦しみを恐れるな。

・約 束: 勝利者は第二の死によって損なわれない。

・予言的意味:

この教会はローマ皇帝による 様々な迫害の下にあった苦難の教会 を指します(2-4世紀)。苦しみの教会の姿を描いています。主はこの教会に対しては叱責の言葉をかけていません。 彼らは見かけは苦しさと貧しさのうちにあっても、実際は富んでいると評価されています。 また主はご自身が死んで生き返った者であると啓示され、教会もたとえ死んでも生きるものであると励ましています。 私たちの運命は死であり、しかし 復活する のです。 さらにユダヤ人との関わりからの苦難、悪魔の試みによる10日間の苦しみを経るべき運命にあります。 主はここで苦難を取り去る約束をされたのではなく、死に至るまで忠実であれ、そうすればいのちの冠を与えるとの約束を下さるのです。

3.ペルガモにある教会

・語 義: "ペルガモ"は "結婚" あるいは "結合" の意味。・語る方: 鋭い諸刃の剣を持つ方。

・賞 賛: アンティパスの殉教においても信仰を捨てなかった。

・叱 責:サタンの王座 がある。バラムの教え、ニコライ派の教えを奉じる。

・奨 励: 悔い改めよ、さもなければ主自身が口の剣で戦う。

・約 束: 勝利者には隠れたマナと新しい名の記された白い石を与える。

・予言的意味:

この教会は迫害の後、コンスタンチンによって公認され、さらに国教とされた教会、すなわちこの世の政治と"結婚"した教会を指します(4-6世紀)。ローマがキリスト教を国教にしたことは、あたかも信仰が勝利を得たかのようですが、実はこの後のローマカトリックの堕落と退廃は歴史が証明しております。真に再生されていない人々が、単に組織としての教会につらなってしまったのです。教会と言われながらも、そこには"サタンの王座"があると言われています。

たしかにアンティパス("すべてに[パス]対立する[アンティ]"の意)の殉教の際にも信仰を守った者たちもいました。しかしそこには バラムの教え 、 ニコライ派の教え (エペソでの"行い"から"教え"に発展しています)が蔓延していました。イエスはこれと戦うと言われます(2:16)。バラムは異邦の預言者でしたが、バラクがイスラエルを呪って欲しいと頼んだ時、かえって神の霊によって祝福してしまいましたが、すでに報酬を得ていたので、イスラエルの民をモアブの女達に近づけ、みだらなことをさせました。 イスラエルの民は異邦の女と"結婚"したのです (民数記24-25、31章)。

すなわち"ペルガモ"は霊的姦淫を意味します。 ゆえにそこには"サタンの王座"があるのです。主ご自身が彼らと自らの口の剣、すなわち御言葉をもって戦います(エペソ6章)。勝利を得る者は、マナと名の記された白い石を得ますが、マナとはいのちの糧(ヨハネ6:48-51)、白い石はペテロに対する主の約束で分かる通り、教会を建てる素材を意味します。 私たちはいのちによって教会の肢体として建て上げられていくのです (エペソ4章)。

【注意すべき点】

以上

の3つの教会に対する言葉の終わり方に注意してください。みな

「耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。・・・諸約束・・・」

のパタンで終わります。

以上

の3つの教会に対する言葉の終わり方に注意してください。みな

「耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。・・・諸約束・・・」

のパタンで終わります。

しかるに以後の4つの教会には 「・・・諸約束・・・。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい」 で終わります。

また上の3つの教会には 主の再臨 についての言及がありませんが、以後の4つの教会にはそれがあります(ラオデキアでは表面上はありません)。

歴史的に見ると、 これらの3つの教会は現存しません (エペソに教会がない、という意味ではありません)。これらは歴史的にすでに過ぎ去っている教会です。しかし これ以後の4つの教会は現存する教会です。 つまり私たちが実際に関わることのできる教会の状態なのです。(図はニーの著書より改変)

4.テアテラにある教会

・語 義: "テアテラ"とは "香の祭事・犠牲" の意味。・語る方: 燃える炎の目を持ち、足が光り輝く真ちゅうのような、神の子。

・賞 賛: 行い、愛と信仰、奉仕と忍耐、初めの行いにまさる行い

・叱 責: イゼベルをなすがままにさせている。

・奨 励: イエゼベルの教えの深みにはまらない者には重荷を負わせない。持っているものを堅持せよ。

・約 束: 勝利を得る者、わたしのわざを守る者には諸国の民を支配する権威を与える。明けの明星を与える。

・予言的意味:

この教会はこの世のシステムとの結合の後発展した中世までの教会を指します(6世紀-現在)。そこには大げさで煌びやかな祭事が満ち、不品行と偶像に満ちています。たしかに愛と信仰と奉仕にも満ちておりますが、 イゼベル の教えの深みによって人々は偶像礼拝、霊的姦淫に陥っています。

イゼベル は北王国のアハブの妻であり、シドンの異邦の女でした。彼女のそそのかしによってアハブは民を国をあげて異邦の神バアルへと導き、偶像礼拝へともたらしたのです(列王記16章)。罪は女であるエバが蛇によって騙されたことに人類に入りました。イゼベルも女であり、アハブは彼女にそそのかされてイスラエルを偶像礼拝という重大な罪へともたらしました。多くの異郷の神は女であり、日本も天照大神という女の神です(→ 「日の丸・君が代に思う」 )。

しかるにパウロはキリストが教会の頭であるように、男が女の頭であると言っています(1コリント11章)。このトピックを男女同権とかのレベルでとらえないことをお願いしておきます。霊的レベルでの真理を言っています。男は女によってそそのかされる弱さを持っているのです。この霊はエレミヤ7:18では「 天の女王 」と呼ばれています。この霊がこの教会を支配しているのです。 みかけはキリストの教会でもその背後の霊はこのイゼベルの霊なのです。

またキリストと教会の関係は男と女で予表されています。パウロは「あなたがたを一人の男児キリストに嫁がせた」と言っています(2コリ11:2)。 つまりキリストは男、教会は女です。 したがって女のイゼベルが主導権を握ることは、真の男子であるキリストを差し置いて、女の立場である教会が語ること、教会自身が権威を持つことを意味します。テアテラの教えはすべてキリストによるものではなく、教会が自ら語る教えなのです。 しかも悔い改めることのない、深みをもつ教えなのです。そしてそれはしばしば"行い"と連動しています。

5.サルデスにある教会

・語 義: "サルデス"とは "残された者たち" の意味・語る方: 神の7つの御霊、7つの星を持つ方。

・賞 賛: 衣を汚さなかった幾人かがいる。彼らは白い衣を着て主とと共に歩く。

・叱 責: 生きているとされているが死んでいる。行いは知られているが、神の前で完全ではない。

・奨 励: どのように受け、また聞いたのか思い起こせ。悔い改めよ、再臨に備えて目を覚ませ。

・約 束: 勝利者には白い衣を与え、いのちの書から名前を消さない。その名を父とみ使いの前で呼ぶ。

・予言的意味:

中世の暗黒時代において、具体的にはローマカトリックに対して、例えばマルティン・ルターが立ち上がり、 「行いによらない、信仰による義認」 の真理を再発見し、信仰復興が叫ばれ、いわゆるプロテスタントの諸教派が次々に生まれ、現在もその継続しています(16世紀-現在)。

それ以後、聖書は万民に開かれて、次から次へとその真理が回復されてきています。彼らは神の残された者(レムナント)として神に用いられました、しかし、その行いは"知られていても神の前で完全ではない"のです。いわゆるプロテスタントの諸教派は聖書から一つの真理を見出すと、一つの教派ができるといった形で、現在はいくつあるのかも分かりません。

主はこの教会にいるレムナントに対して、再臨への備えと共に、勝利を得る者には白い衣の約束、名前のいのちの書への記載、父と天使の前での名前の公開を約束されています。 これは今日プロテスタントにある私たちに対する主の励ましと約束です。

6.フィラデルフィアにある教会

・語 義: "フィラデルフィア"とは "兄弟愛" の意味です。・語る方: 聖なる真実な方、ダビデの鍵を持つ方、開くと開かれ、閉じると誰も開けない方。

・賞 賛: 少しばかりの力があり、わたしの言葉を守り、わたしの名を否まなかった。

・叱 責: なし

・奨 励: 冠を奪われないように持っているものを堅持せよ。

・約 束: サタンの会衆に属する者をその前にひれ伏させる。全世界的試練の時には守る。勝利者を神の聖所の柱にする。その上に神の名、神の都、新エルサレムの名、神の新しい名を記す。

・預言的意味:

いわゆるプロテスタントの諸教派の中からも、その時々に真に "兄弟愛"に満たされた群れ が生まれました。 この教会には主は何等の叱責もされず、むしろ励ましと約束の言葉で満ちています。 先にあったニコライ派の教えとか組織とか権力とかによらない教会の行政、すなわち愛による行政がなされている教会です。

「少しばかりの力があり、わたしのことばを守り、御名を否まなかった」教会です。力は少しばかりであっても、神の言葉を大切にし、御名を否まないこと、これが主によって賞賛されています。サタンの会衆に属する人々からは迫害を受けるのでしょう、しかし、主は彼らを愛していることを宣言して下さいます。

来るべき艱難の時代には主が守り、ついには神の聖所の柱とされ、神の御名と神の都の名を記されるのです。神と人が共に住む、という黙示録の完結へと向う教会です。 今日この教会はどこにあるのでしょうか?私たちに対する主からのチャレンジです。

7.ラオデキヤにある教会

・語 義: "ラオデキヤ"とは" Laos "と" Decea "の合成語で、前者は "一般人・俗人" 、後者は "習慣・意見" の意味です。・語る方: アーメンである方、忠実で、真実な証人、神に造られた者の根源である方。

・賞 賛: なし

・叱 責: 冷たくもなく、熱くもない。なまぬるい。富んでいると称しても実は貧しく、盲目で裸である。

・奨 励: 冷たいか、熱いかであれ。富むために火で精錬された金を買え。恥を隠すための白い衣を買え。目が見えるように目薬を買え。熱心になり、悔い改めよ。

・約 束: わたしの声を聞いて戸を開くならば、中に入って食事を共にする。勝利者をわたしの座に着かせる。

・予言的意味:

救われた当初は初めの愛に満たされて、生き生きと信仰に熱く励むものですが、徐々にその感激も薄れ、生ぬるい状態に陥るのが私たちの常です。聖書の知識は増え、クリスチャンとしての外面を繕うことはでき、奉仕と伝道にもそれなりの行いをすることはできても、内なる感動がないのです。 すると不思議と人々はそれぞれの"習慣"に従うだけの信仰生活とか、それぞれの"意見"を主張するだけの生き方に陥ってしまいます。 これがラオデキヤの教会です。

外側では富んでいるように見えても、内側が貧しいのです。しかも主は"戸の外"におられるのです。 この教会は主を追い出してしまっています。 自分達の習慣や意見で満ち満ちるために、いのちの主であるイエスが追い出されている教会、何と言う光景でしょう。 主はしかし戸を叩いていて下さり、私たちが主を招き入れるならば、主は私たちと共に食事をして下さるのです。 今日私たちもラオデキヤに陥ってはいないでしょうか。主をそっちのけにして習慣とか意見とかに堕してはいないでしょうか。

まとめ

以上の7つの教会のうち、前者3つは歴史的に過ぎ去っておりますが、後者の4つは現在、私たちの真っ只中で見ることのできる、そして経験できる、まさに リアルタイムの教会 です。 私たちの現実の教会生活においてはこれらの教会のあり方があるスペクトルをもって展開しているのです。これらの4つの教会が、現存するどの教会であるかを探ることはナンセンスです。私たち自身が自らに適用して神の御前で吟味すべきことなのです。これらの7つの教会に対する主の裁きと奨励から分かることは、 私たちが何もまして、①兄弟の愛、②主の御名、③主の御言葉、④御霊の声、⑤いのち、を守るべきことが分かります。 その時、諸々の約束が私たちに実現するのです。 それは 主の再臨 の時に明らかになります。これこそ私たちの大いなる希望です!

(C)唐沢治